Die Zusatzbutter

Eine Episode aus dem Speisesaal des Kollegs Ende der 50er Jahre, einer Zeit, in der Butterstücke ganz besonders wertvoll waren. Eigentlich.

Als ich 1956 ins Kolleg kam, war der Zweite Weltkrieg gerade einmal 11 Jahre vorbei. Zumindest im Westen Deutschlands herrschte zwar keine Not und es gab beinahe alles zu kaufen, aber große Teile der Bevölkerung konnten sich noch lange nicht alles leisten.

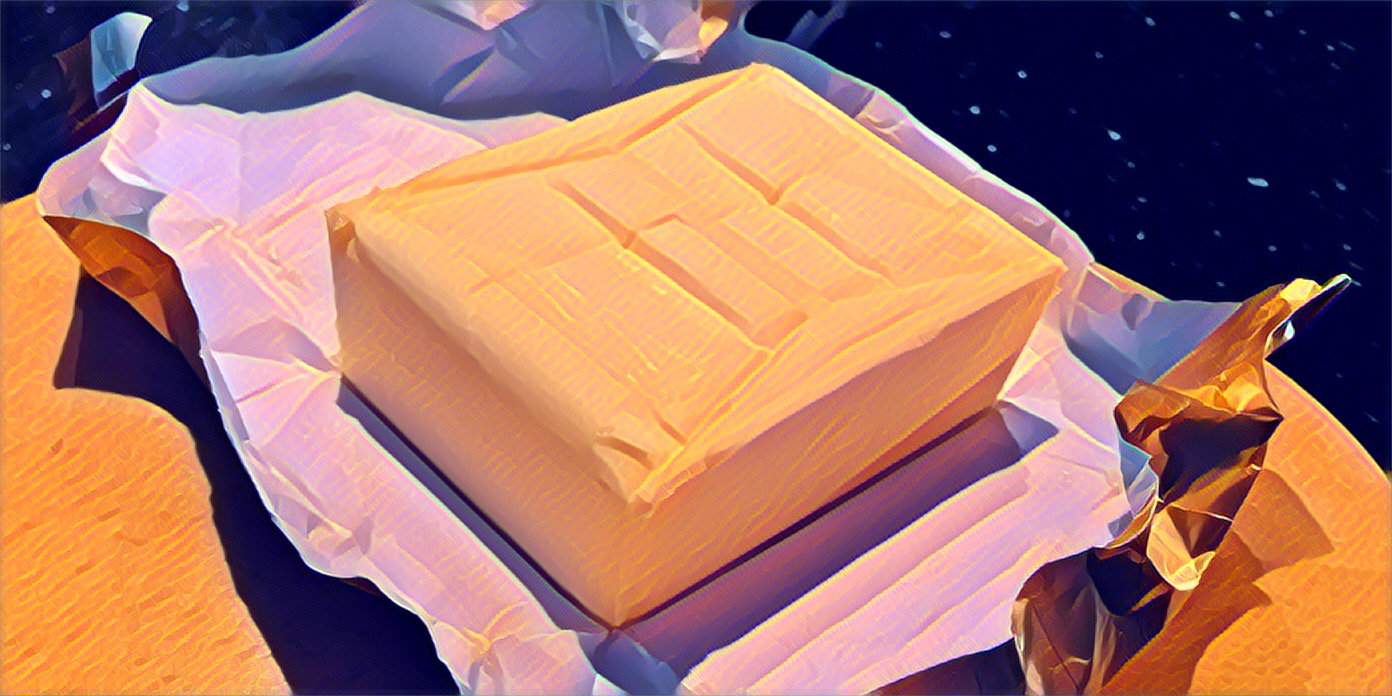

In diesen Jahren war das Essen im Kolleg gesund und ausreichend, aber keineswegs gourmetös. So gab es z. B. zum Frühstück und zur Jause ausreichend Brot und Marmelade, aber keine Margarine oder gar Butter. Einige Eltern hatten aber deshalb schon vor 1956 durchgesetzt, daß man sog. „Zusatzbutter“ beziehen konnte, die gesondert in Rechnung gestellt wurde. Jede Woche bekam man dann ein Viertel Pf. (125g) Butter, die – silbern verpackt, aber ungekühlt – in Schrank-Schubladen aufbewahrt wurde, welche jedem einzelnem Tisch zugeordnet waren. Da auch wir alle jeweils einem bestimmten Tisch fest zugeteilt waren, mußte nur jede Gruppe untereinander die Butterstücke auseinanderhalten. Ich kann mich nur an einen Mitschüler erinnern, der keine Zusatzbutter bekam, weil seine Eltern fanden, er solle sich nicht zu sehr an Luxus gewöhnen, um in eventuell mal wieder schlechteren Zeiten diesen dann nicht zu sehr zu vermissen. Alle wir anderen haben ihn dann halt an „Luxus“ gewöhnt.

Wenn nun aber jemand aus irgendeinem Grund eine gewisse Zeit nicht da war, wurde trotzdem seine Butter ausgeliefert und auch in die Aufbewahrungs-Schublade des entsprechenden Tisches gelegt.

Im Sommer 1959 war unser Speisesaal im ersten Stock des Eckgebäudes mit Blick auf den Kurpark und mein Tisch derjenige beim ganz linken Fenster zum Patres-Garten hin. An einem Tag, der sicher schon im Juli und so heiß war, wie es damals halt heiß sein konnte, geschah folgendes: ein paar von uns jausneten und einer kam wieder dazu, der zwei Wochen krank gewesen war. Wie man dann halt so blödelt, wurde er aufgefordert, seine zwischenzeitlich aufgelaufenen Butterpäckchen zu entsorgen, da sie schon anfingen zu stinken. Cool, wie er sein wollte, nahm er das älteste Stück und schmiss es einfach hinter sich durch’s offene Fenster raus.

Ich war schon fertig und ging in diesem Moment weg, weil ich vor Beginn des Strengstudiums noch beim Br. Schmer an der Pforte etwas zu erledigen hatte. Dort waren dann auch noch zwei oder drei andere Schüler, und alle fuhren erschrocken herum, als plötzlich die Tür aufsprang und ein kleiner dicker Kurgast herein kam, auf dessen hochrotem Kopf ein aufgeplatztes Butter-Viertel prangte. Vor lauter wütender Schnappatmung konnte er überhaupt nicht sprechen, sondern deutete immer nur mit seinen Fingern auf seine Haare. Offenbar hatte er die Butter überhaupt noch nicht zu entfernen versucht, um besser beweisen zu können, was ihm passiert war.

Niemals werde ich dieses Gesicht vergessen, von dem links und rechts neben den Ohren und über die Nase ranzige Butter tropfte. Zwar war ich ja der einzige, der wusste, warum er das auf dem Kopf hatte, aber wir alle mussten halt bei diesem Anblick doch lächeln oder lachen, auch Bruder Schmer selbst. Das machte den Butter-Kopf noch wütender, was wiederum die ranzigen Rinnsale verstärkte.

Mein eigentliches Anliegen wäre unter diesen Umständen zeitlich nicht mehr dran gekommen und deshalb machte ich mich davon, blickte aber im rausgehen noch einmal von hinten auf den „Gesalbten“, dem auch über den Nacken das sich auflösende Fett in den Kragen rann.

Bei den Abend-Ansagen wurde dann gefragt, wer etwas vom Butterwurf wisse. Da wir ja dazu erzogen waren, uns auch zu unseren Fehlern zu bekennen, meldete sich der Verursacher, allerdings nur mit der verzeihbaren Version, die Butter sei ihm bei der Suche nach dem Haltbarkeitsdatum im besseren Licht am Fenster aus der Hand geglitten.

Das jesuitische „finis justificat modo“ deckt sicherlich vieles ab, und vielleicht hat dieses Erlebnis dem Blutdruck des Auf-gebutterten ja auch wirklich und langfristig gut getan, der sich ja auch bestimmt irgendwann gewaschen und wieder beruhigt haben wird.

{Foto: Lemmi, Quelle: Kühlschrank}